JR横浜線の昔@ _

横浜線205系16両編成走行特別企画

横浜線205系16両編成の謎を探れ!

2009年1月28日午後9時15分ごろ、菊名駅にてH20編成のブレーキが故障し自走できなくなる事件が

発生しましたが、これを検証したいと思います。

【注意】

文献等を調べておりますが素人の製作ですので間違え等があるかもしれませんがご了承下さい。

当方での情報は「ブレーキ故障にて自走できなく後続の列車と併結して小机まで走行した」

それ以外の詳細は不明で推定で製作した部分があります。

|

まず最初に205系のブレーキ装置についてご説明いたします。

空気ブレーキ装置

横浜線205系

ブレーキ方式:電気指令で行われる回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ方式

ブレーキの種類は

①常用ブレーキ ②非常ブレーキ ③直通予備ブレーキ

3種類である。

①常用ブレーキ

運転士が運転台のブレーキ設定器にて制御する。

供給空気だめの圧力空気をブレーキシリンダーへ送ることにより制御する。

※ブレーキ設定器:ゆるめ・常用1~8ノッチ(8ノッチは非常ブレーキ相当)・非常

ブレーキ設定器

|

ゆるめ位置 |

常用ブレーキ 3ノッチ |

常用ブレーキ 5ノッチ

|

常用ブレーキ 7ノッチ

|

ハンドル角度

常用ブレーキ伝達方式は、加圧指令式でブレーキ設定部により4本の引通し線の組合せで

指令を行うことにより1~8ノッチまでの常用ブレーキ制御を行っています。

(1)ゆるめ位置では、284のみ加圧され供給弁は閉ざされ

ブレーキは緩んでいてハンドル角度は15°である。

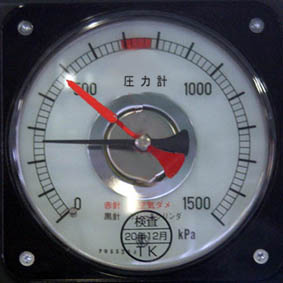

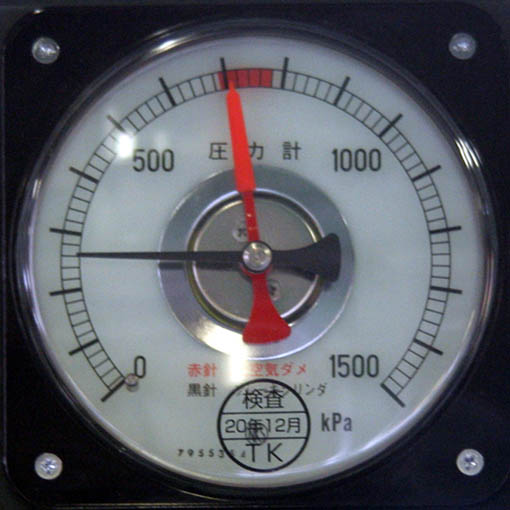

圧力計の黒針は0です。

|

|

(2)ブレーキ位置では、指令線のオン・オフ指令により圧力空気を給・排気し

ハンドル角度は9.5°間隔である。

8ノッチと非常ブレーキは、284線が解放されハンドル位置は95度以降である。 |

ブレーキ

ノッチ |

常用ブレーキ指令線 |

非常ブレーキ

指令線 |

| 281線 |

282線 |

283線 |

284線 |

| ゆるめ位置 |

|

|

|

● |

| 常用ブレーキ1 |

● |

|

|

● |

| 常用ブレーキ2 |

|

● |

|

● |

| 常用ブレーキ3 |

● |

● |

|

● |

| 常用ブレーキ4 |

|

|

● |

● |

| 常用ブレーキ5 |

● |

|

● |

● |

| 常用ブレーキ6 |

|

● |

● |

● |

| 常用ブレーキ7 |

● |

● |

● |

● |

| 常用ブレーキ8 |

● |

● |

● |

|

| 非常用ブレーキ |

|

|

|

|

|

|

②非常ブレーキ

(1)ハンドル非常位置

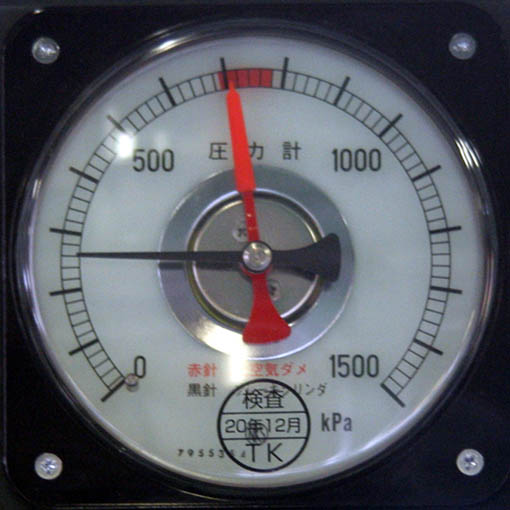

ブレーキ設定器による非常ブレーキ 非常ブレーキでのブレーキシリンダー空気圧力(黒針)

(2)非常引きスイッチ扱い

出発時や駅通過時ホームにて危険等が発生した場合や危険と判断した場合に車掌が操作します。

|

非常ブレーキスイッチ

左右に2つあります

|

ブレーキとは関係はありませんが

再開閉スイッチ盤

ブザースイッチ

連絡用

再開閉押ボタン

乗客が挟まれた側引き戸だけを再開閉する。

走行表示灯

5Km/h以上になると点灯し車掌スイッチを誤扱いしてもドアが開扉しない

|

(3)ATC・ATS非常

ATCから非常ブレーキ指令が出されたとき、

あるいはATS運転時の非常ブレーキ指令が出されたときに

非常ブレーキが作動します。

(4)列車分離等による無加圧状態 になった場合に非常ブレーキが作動します。

すなわち、連結器から車両が外れた場合等に非常ブレーキが、自動的に掛かります。

|

| ▲この様に分離してしまうと |

|

|

非常運転

|

A T C

開 放

|

|

パターン

低 減

|

A T C

電 源

|

|

デジタル

A T C

|

A T C

常 用

|

|

A T C

|

A T C

非 常

|

|

切

|

停通防止

動

作

|

|

|

非常短絡

|

|

|

|

③直通予備ブレーキ

(1)本来のブレーキ装置(常用と非常)がなんらかの原因によって作用不能となった場合

つまりブレーキ機能を失った場合、運転士が運転台からの直通予備ブレーキスイッチを操作することにより

直通予備ブレーキが作動します。

直通予備ブレーキスイッチ

運転席側の入り口上方にあります。

(2)元空気だめの圧力空気(赤針)が5Kg/cm²(490kPa)以下に降下した場合に

自動的に直通予備ブレーキが作動します。

|

赤針に注目! |

※元空気だめの圧力空気が

7Kg/cm²(686kPa)以下になると空気圧縮用電動機が起動し

8Kg/cm²(784kPa)以上になると空気圧縮機は停止します。

元空気だめ圧力は常時7~8Kg/cm²(686~784kPa)の間に保たれます。

|

単位:kPa

圧力計 |

赤針は通常赤帯の

686~784kPaの範囲を

指しています

運転台の圧力計

赤針:「元空気だめ」圧力

黒針:「ブレーキシリンダ」の空気圧力)

|

説明(参考文献)では圧力単位がkg/cm²ですが、運転台の圧力計の単位はキロパスカル(kPa)になっています。

【注意】1Kg/cm²≒98kPaとして換算していますので、kPaの値は若干違うかもしれません。

|

■回生ブレーキ制御

ブレーキ初速が高速の場合は並列段回生ブレーキから、低速(50~60km/h以下)の場合は直列段で回生ブレーキを掛け

約22km/h以下で空気ブレーキと入れ替る。

回生ブレーキとは?

通常は駆動力として用いている電動機を発電機として作動させ、運動エネルギーを電気エネルギーに

変換して回収することで制動をかける電気ブレーキで、発生した電気エネルギーを架線に戻すものを

回生ブレーキといいます。

回生ブレーキ制御中は、ユニット表示灯の1と2が点灯します。

ユニット表示灯 注意:加速時にも点灯します。

|

【ブレーキ故障】

今回ブレーキ故障で自走できなくなった訳ですが

情報が少なく推定できませんが

故障が起きた際のブレーキハンドルの位置と圧力計の赤針と黒針の値があれば、

ある程度は推定できるかとは思われますが・・・・残念ながら。

|

【参考文献】

1) 205・211系直流電車 電車研究会編 交友社

2) 鉄道事故調査報告書 Ⅲ 東日本旅客鉄道株式会社川越線日進駅~ 指扇駅間列車脱線事故

(発生日時:平成19年1月21日13時01分ごろ) 平成20年2月29日 航空・鉄道事故調査委員会

【http://araic.assistmicro.co.jp/railway/report/RA08-2-3.pdf】

|

併 結

|

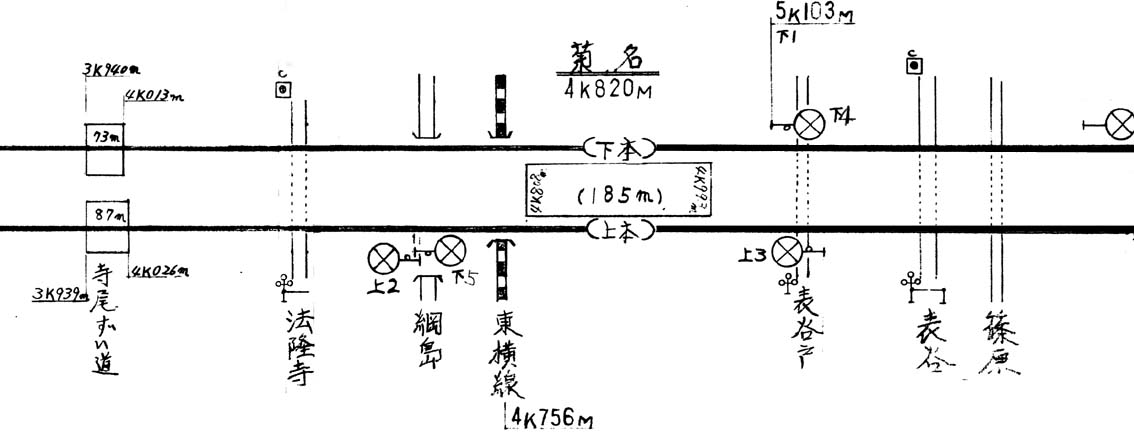

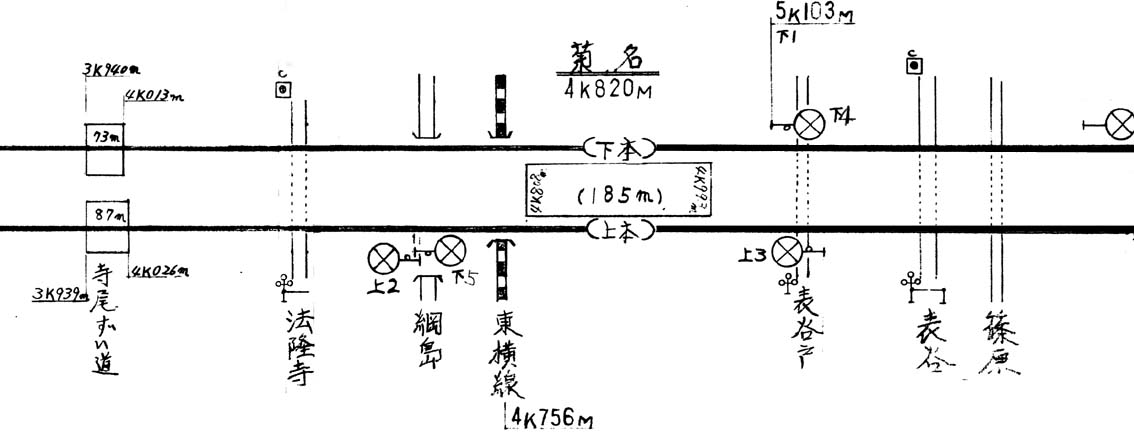

救援列車は

下り第6閉そく信号機(大口・菊名間)の注意信号(制限55km/h)で減速し

ATS-P形自動列車停止装置(以下「ATS-P」と略す)に従って

下り第5閉そく信号機手前で一旦停止。 |

|

運転席の反対側の入り口上方にあります。

|

救援列車は

橋本指令の指示を受けて、

ATS-Pによるブレーキ指令を60秒間停止させるスイッチ

「ATS-Pブレーキ開放」スイッチを操作

あるいは

ATS-Pのすべての機能を停止させる「ATS-P開放」スイッチを操作し

停止現示している下り第5閉塞信号を誘導員の指示のもと通過したと考えられます。

<<保安装置の取り扱い>>下記参照 により前者の「ATS-Pブレーキ開放」スイッチを操作したものと思われます。 |

<<保安装置の取り扱い>> 文献2)

保安装置の取り扱いについて、「運転取扱実施基準」第5編保安装置、第1章ATS、第392条(ATS等の使用)」において、ATC又はATSを使用しないとされている入換車両を運転する場合あるいはATC又はATSを使用することができない場合を除き、ATC又はATSを使用するものと定められている。

さらに、「運転士作業標準」Ⅱ 保安装置等の取扱い、1 ATS-Pの取扱い、(5) ATS-P開放スイッチを扱うケース」において、P開放スイッチを扱うケースとして、ATS-P制御区間で伝令法を施行する場合(信号機が使用できる区間を除く)が定められており、また、P開放スイッチは指令の指示を受けて操作することと定められている。

|

| 救援列車 |

|

被救援列車(H20編成) <<列車進行方向→>> |

|

|

|

|

|

|

下り第5閉塞

信号停止現示 |

■■■■■■■■■■■■■■菊名駅ホーム■■■■■■■■ |

下り第4閉塞

信号進行現示 |

<<併結作業>>

誘導員の手旗信号(赤旗と緑旗)により最徐行(15Km/h以下)・停止を何回か繰り返し被救援列車に接近

今回は夜間なので合図灯を使用しています。

|

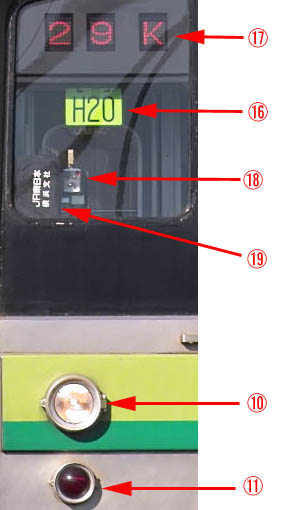

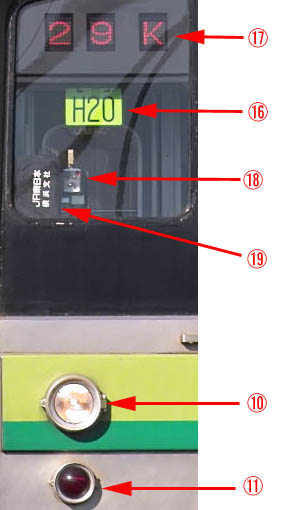

⑱合図灯

⑩前部標識灯

※鉄道運転規則上では

前照灯ではなく前部の「標識」

⑪後部標識灯

※鉄道運転規則上では

尾灯ではなく後部の「標識」

|

合図灯

レバーを正面から見て

右に倒すことにより青色灯が

左に倒すことにより赤色灯が

真中で白色灯が

点灯します。

|

合図灯は

前部標識灯や

後部標識灯が切れた場合に、

その代理を務めたり

夜間は

手旗信号の代わりになります。

合図灯・充電器

赤色灯は2灯あります。 |

| 至東神奈川 救援列車 <<列車進行方向→>> 被救援列車 |

至八王子 |

|

|

|

| |

■■■■■■■■■■■■■■菊名駅ホーム■■■■■■■■■■ |

|

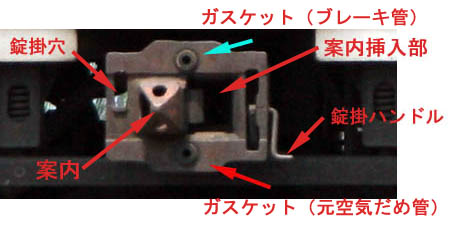

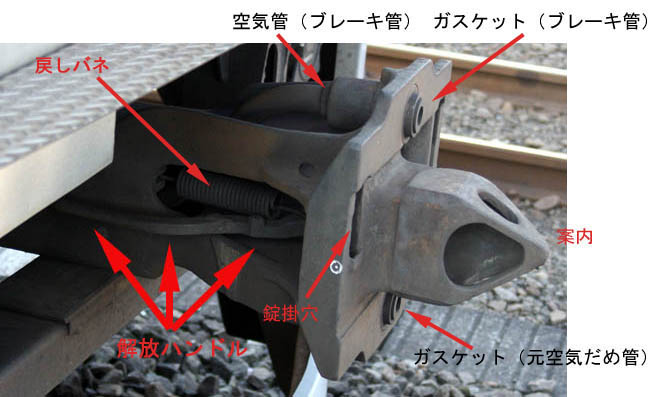

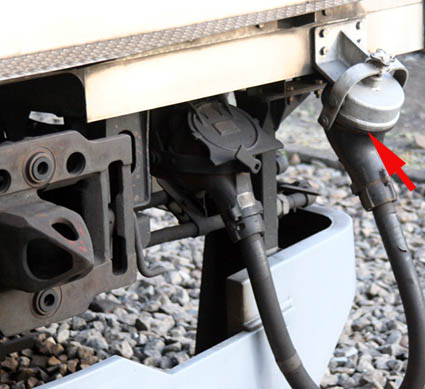

密着連結器 tight-lock coupler

連結器で併結するということは?

ただ単に列車と列車を接続するというだけではありません。

連結面の下中央には元空気だめ管(MR)(引通し管)のガスケット(赤矢印)が設けられています。

上中央は他形式との連結のため、ブレーキ管(BP)のガスケット(水色矢印)が設けられています。

Tc・Tc’車だけが元空気だめ管とブレーキ管の両方のガスケットが設けられています。

上左右の穴は編成によって開いている編成と開いていない編成とがありますが

開いていても管の接続はありません。

上の大きな管=ブレーキ管 :空気圧指令式のブレーキ方式に使用される

下の大きな管=元空気だめ管 :圧縮空気を各車両に送る

上の小さな管二つ=直通管(下画像参照)

|

自動空気ブレーキである103系などはブレーキ管を、介して

編成全体に行き渡らせることにより、貫通ブレーキとして機能させています。

電気指令式ブレーキである205系は指令回路をジャンパ栓(後述)を介して

編成全体に行き渡らせることにより、貫通ブレーキとして機能します。

185系 特別急行 はまかいじ号 B3編成の連結器 |

|

連 結 & 解 放

|

|

【参考文献】

鉄道用語辞典 久保田博 グランプリ出版 |

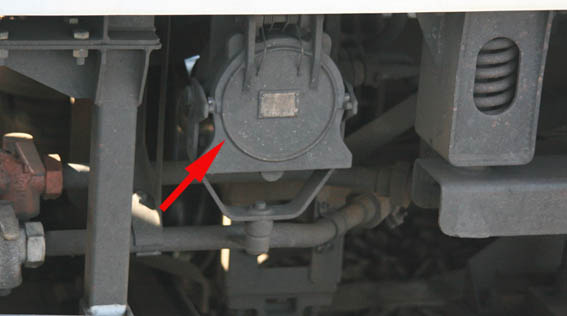

連結器同志が接触することにより連結し、

解放時は解放ハンドル(画像左赤色矢印)を操作し切り離しが可能となる。

【併結し横浜線205系16両編成の完成】

| 至東神奈川 救援列車 被救援列車 <<列車進行方向→>> |

至八王子 |

|

|

| ■■■■■■■■■■■■■■菊名駅ホーム■■■■■■■■■■ |

下り第4閉塞信号進行現示 |

連結後にすぐに出発とはいかないようです。

|

鉄道時計 |

【判断①】

ジャンパ連結器を接続するか

ジャンパ連結器

「ジャンパ連結器を接続する」という意味

KE96ジャンパ連結器 |

ジャンパ連結器は車両と車両に電気回路を引き通す

大きな「コンセント」の事を指します。

各車両の電気関係を接続するジャンパ連結器には

1500V用・440V用・100V用の3種類があります。

|

1500V

注1 |

高圧補助回路(三相)

注2 |

100V |

| ジャンパ連結器栓 |

KE6 |

KE5A |

KE96 |

| ジャンパ連結器栓受 |

KE64

KE63 |

KE5A |

KE96 |

|

1心 |

3心 |

74心 |

※注1 クハの運転席側とM-M’の間にはありません

※注2 440V

|

| KE96ジャンパ連結器 |

赤矢印の部分を外して連結した車両に接続します。

KE96ジャンパ連結器 ジャンパ線+栓納め

クハ205系②側(八王子方運転席側) |

左画像の赤矢印が、右画像の赤矢印の部分に接続されます。

栓受け

クハ204系①側

|

KE96ジャンパ連結器は定格100V、74心で

力行ノッチ指令・ブレーキ指令・ユニット表示灯・パンタグラフ上げ下げ回路・

電灯制御・冷房制御・行き先表示制御・戸じめ回路等の接続を行っています。

|

| KE5Aジャンパ連結器 |

|

KE5Aジャンパ連結器は440V3心で

サービス用電源引き通しで、

クーラーやヒーターなどに使用します |

KE6ジャンパ連結器

ジャンパ連結器栓1500V1心で

Tc・Tc’の運転席側には取り付けられていません。

ジャンパ連結器栓受は

M・M’・T車:KE63

Tc・Tc’:KE64

M-M’の間には高圧つなぎ箱が取り付けられています。 |

よって被救援列車と被救援列車の間では高圧(1500V)線引き通し(動力用の電源引き通し)は行うことが出来ません。

高圧補助回路(三相)のジャンパ連結器の接続は救援には必要ないものと思われるので接続していないのでは??

(目撃しているわけではないので、実際にはどうしたかは不明で、

かつ接続用の両栓ジャンパ線が車内に収納されているかは定かではありません)

KE96ジャンパ連結器のみを接続したのではないかと?

(どうやら、この接続をする・しないの判断も難しいらしいです)

救援車のジャンパ線を被救援の栓受けに接続

今回は接続したらしいです。

|

【判断②】

運転は1両目(被救援列車)(車両は前から数え、進行方向を基準とする。)にするか

9両目(救援列車1両目)で行うか?

もちろん1両目で運転が理想ですが、下記のように9両目でも運転可能です。

マスコンキ-を入れた車両から運転することになります。

|

マスコンキ-を入れることにより

マスコンおよびブレーキ設定器が

動作可能となります。

力行指令部の逆転ハンドル(レバーサ)が「中立」

および

ブレーキ設定部ハンドルが「非常」

の位置でキーを抜くことができます。

|

マスコンキ- |

運転台選択スイッチ

|

|

運転台選択スイッチ(CabSeS) 文献1)

運転室に設けられており「前」「中」「後」の三つの位置があり

非常ブレーキ回路構成のための切替えスイッチである。

定位は、最前部の車両は「前」、最後部は「後」、

併結運転などで中間に運転台があれば、これは「中」位置である。

「前」位置では、

力行司令部・戸じめ回路・運転士知らせ灯の電源・

ATC装置・ユニット表示灯回路等の電源回路が構成

「中」位置では、

力行司令部・運転士知らせ灯・ユニット表示灯等の電源回路が構成

「後」位置では、

運転士知らせ灯・戸じめ連動回路の電源・

後部標識灯回路の構成

***ここに注目!!***

「中」位置では、力行司令部電源回路が構成されます。

|

|

|

被救援列車8両目は「後」から「中」に

救援列車1両目は「前」から「中」に

運転台選択スイッチを切替えたはずです。

|

【判断③】

被救援列車の一部の車両あるいは全車両(8両)をブレーキ非貫通(貫通ブレーキが使用できない状態)とするか?

ブレーキシリンダ用コックを操作して、すべてのブレーキがかからないようにすることができる。

もちろん1両もブレーキ非貫通にしないのがベストです。

<<ブレーキ非貫通の場合のブレーキ制限>> 文献2)

ブレーキ非貫通車両を編成中に含んでいる列車を運転する場合、ブレーキを使用したときに列車が座屈する可能性があるため、

ブレーキ非貫通車両数によってブレーキノッチの制限を行うこととしている。

具体的な内容としては、ブレーキ非貫通車両数が、4両以下の場合は常用ブレーキについて制限はないが、

5~7両の場合は常用ブレーキ6ノッチに、8両以上の場合は常用ブレーキ4ノッチに、

それぞれ制限することとなっている。

車体支持装置として空気ばねを使用している車両をブレーキ非貫通の状態で救援回送する場合においては、

強いブレーキにより列車が座屈して脱線することを防止するため、

空気ばねの圧縮空気を抜いて列車の座屈に対する抵抗力を高めたり、

ブレーキ非貫通車両数を減少させるなどの措置を可能な限り講じるようにするべきである。

|

【判断その他】

状況に応じて色々な判断があるものと思われます。

16両編成の救援回送

上記【判断】により運転方法や走行方法(速度等)が変わりますが、今回の

詳細は不明ですが

ATS-Pに従って運転いるはずです。

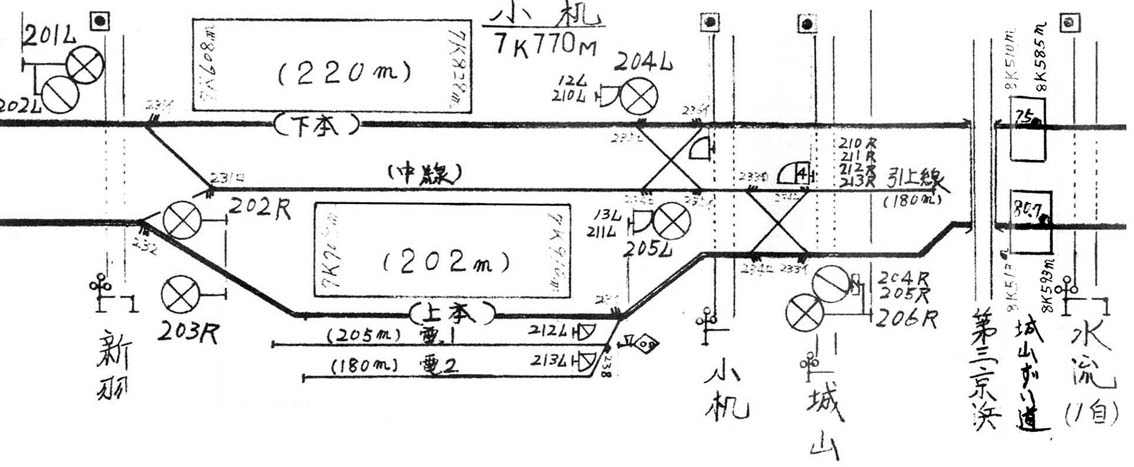

次に問題となることは

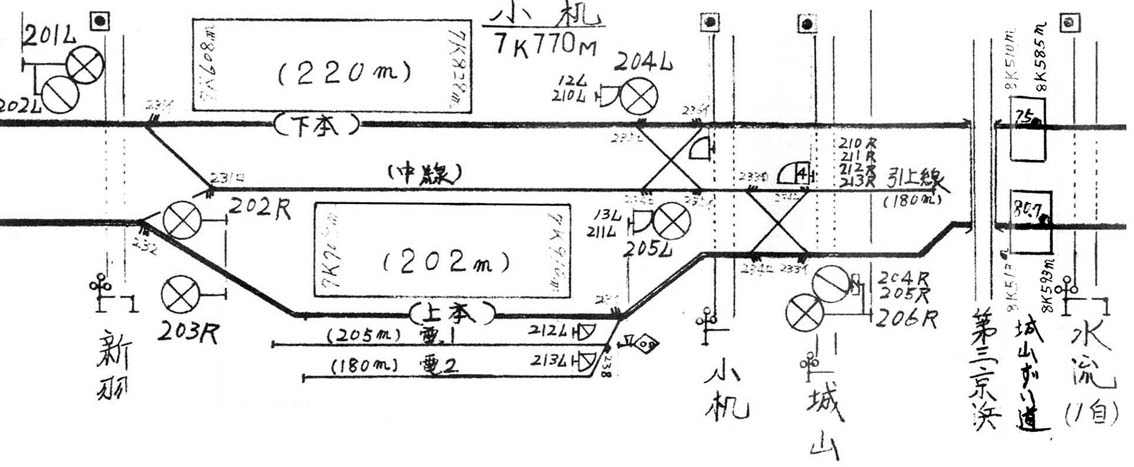

「何処に退避させるか?」

2005年4月27日H2+H18編成は橋本2番に退避させましたが

今回(2009年1月28日)は小机中線に入れてから

入換信号にて引上線に退避させたのではと推測します。

しかし当然のことながら踏切を跨いだはずですが・・・。

| 至東神奈川 <<←列車進行方向>> 救援列車 被救援列車 |

至八王子 |

|

|

| 城山踏切 ■■■■■■■■■■■■■■小机引上線■■■■■■■■■■ |

|

ここで進行方向を変えて東神奈川に向かったものと思われます。

退 避

もし、中山駅にて退避させるとしたら

八王子方あるいは東神奈川方の中線出発信号の手前で停止することになります。

この時、最後尾が

|

赤丸が車両接触限界標識(画像左上に拡大像)で

赤丸AとBあるいは赤丸BとCを結んだ線が

限界となります。 |

車両接触限界標識の内側になくてはいけません。

(本線車両と接触してしまうため)

出発信号と反対側の車両接触限界標識までの距離が

停車できる最大長になります。

205系1両の最大長が19.5mなので16両編成で312mになり

これより長ければ停車可能となりますが、

足りない場合は

「ATS-Pブレーキ開放」スイッチを操作して

車両接触限界標識の内側まで進むことが可能で

そうすれば、中山駅中線でも16両の205系が停車可能かも知れません??

20年前に走行していた

103系が救援あるいは救援される場合はどうしたのでしょうか?

救援ブレーキ装置

205系のブレーキシステム(回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ)と

在来車の103系のブレーキシステム(発電ブレーキ併用ブレーキ力調整装置付き電磁直通ブレーキ)との

違いにより、故障したときに相互に救援ができるようにするため

常用ブレーキ使用による併結運転はできませんが

相互に非常ブレーキを作用させることができる

救援ブレーキ装置が制御車に設けられています。

|

| 205系16両編成 |

■撮影 小机 2009.02.22

注意:本画像は合成画像です。 |

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

これからは、車両故障で自走出来なく救援回送になった場合でも

少しはイライラしないで待つことが出来るでしょうか?!

無理! (-_-メ)

え? ですよね。 (^_^;)

終

制作 ・ 著作

「JR横浜線の昔」

横浜線はがんばります

[Home]

横 浜 線 .

YOKOHAMA-LINE